Comme chaque année, les plus fines gachettes de l'Ouest se retrouvent à Rédemption pour un tournoi de duels récompensé par une énorme somme d'argent. Redoutable tireur et régnant sur la ville en tyran, Herod a toujours été le vainqueur. Mais cette fois, une jeune femme venue de nulle part s'inscrit pour le défier...

Sam Raimi est un nom bien connu des amateurs de cinéma fantastique : il est, entre autres, l'auteur de la trilogie cultissime « Evil Dead », des célèbres aventures de Spiderman et du récent « Jusqu'en Enfer ». Mais on oublie souvent qu'au cours de sa prolifique carrière, Raimi ne s'est pas seulement cantonné à ce seul genre de film. Parmi ses films moins connus, on peut par exemple citer « Un Plan Simple », brillant polar noir qui a fait les grands jours du festival de Cognac (qui récompense les films policiers) ou encore le western « Mort ou Vif ».

Lors de sa sortie en salle, « Mort ou Vif » n'a pas eu le succès escompté.

Sam Raimi vient juste de finir le dernier volet des « Evil Dead » qui le hisse au sommet des réalisateurs de films d'horreur et le public, qui attendait sûrement de lui une nouvelle aventure débridé d'Ash et pas un « vulgaire » western, a littéralement boudé le film.

De plus, le genre du western classique s'étant éteint dans les années 70, « Mort ou Vif » ne sort pas dans des conditions idéales et est précédé d'une réputation assez défavorable. Sans compter que la presse elle-même fustige le long métrage, achevant d'un coup sec sa carrière. Aujourd'hui encore sa mauvaise réputation perdure et les gens continuent de critiquer le film, parfois même sans l'avoir jamais vu...

Mais dans une vie de cinéphile on découvre que les films les moins connus des grands cinéastes sont loin d'être les pires et si l'on parvient à faire fi des « on dit » et à trouver une copie décente d'un de ces films (même en dvd, il faut souvent chercher jusque dans les zones 1...), il n'est pas rare de dépoussiérer de véritables chefs d'oeuvre qui croupissent au fond d'une oubliette : « 1941 » de Spielberg, « Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin » de Carpenter ou encore « Mort ou Vif » de Raimi.

« Mort ou Vif » est donc un western.

Mais un western très différent de ce qui a été fait auparavant.

Il est d'ailleurs certainement l'un des seuls à mélanger à la fois les éléments du western américain classique avec ceux du western spaghetti.

Du premier, il reprend surtout l'ambiance et les décors, à savoir : les contrées désertiques, la fameuse ville fantôme au milieu de nulle part ou encore les duels sur fond de soleil couchant.

Au second, il emprunte plus au style visuel, en rendant par ailleurs hommage aux films de Sergio Leone : les plans extrêmes sur les différentes parties du corps, les sales gueules patibulaires, les splendides panoramas (extraordinaire photographie de Dante Spinotti !), la tension des duels qui ne cesse d'augmenter avant le coup de feu fatidique...

Quant à la musique, si chère au genre (américain comme italien) on la doit ici à Alan Silvestri, le génie responsable des BO de « Retour vers le futur », « A la poursuite du diamant vert » ou encore « Le Retour de la Momie ».

Les mélodies se fondent à merveille avec les images, soulignant la concentration des participants et nous offrant un magnifique thème héroique comme on n'en avait pas entendu depuis des lustres.

Mais Raimi n'est pas qu' un simple « faiseur de film » commercial et possède un style visuel qui lui est propre. Un style à la fois cartoonesque et terriblement expressif. Car il faut savoir que chez Raimi plus que chez la plupart des autres réalisateurs, l'émotion passe instinctivement par l'image.

Tout comme dans la bande dessinée ou le roman graphique, le plan parle pour lui même.

En ce sens Raimi multiplie les effets visuels (sur-impression, montage alterné qui s'accélère, plans volontairement mal cadrés, zooms extrêmes, ralentis superbes, effet de profondeur et j'en passe...). Chaque plan est une image de BD, cadrée de manière surprenante mais toujours adéquate quand il s'agit de faire transparaître le ressenti des personnages.

Sans oublier que Raimi se permet quelques ajouts ici et là d'une violence quasi-surréaliste qui ne sont pas sans rappeler les excès graphiques des « Evil Dead ».

On citera par exemple un balle de révolver qui traverse un crâne (la caméra voit alors à travers) ou encore un participant projeté plusieurs mètres en arrière par un coup de feu dans l'oeil. Il y a bien plus mais ce serait un crime de gâcher la surprise...

C'est certainement ce côté « complètement dingue mais j'assume » qui a du refroidir la presse qui devait s'attendre à un western plus...routinier.

Néanmoins en dehors de sa réalisation éclatante, le film bénéficie aussi d'un atout superbe : son casting.

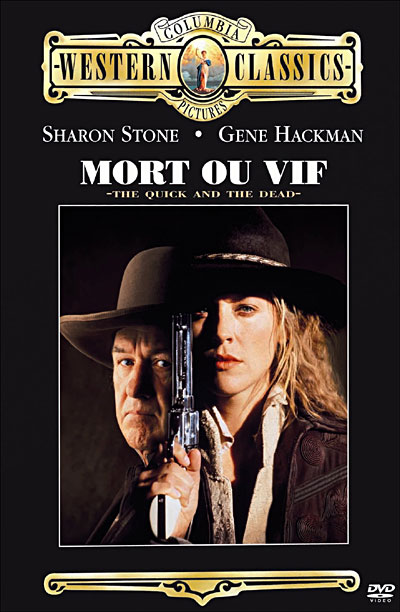

Fermez les yeux et imaginez : Sharon Stone, Gene Hackman, Russel Crowe et Leonardo di Caprio dans le même film! Vous l'avez rêvé, Sam Raimi l'a fait.

Et là où généralement les films « à gros casting » se font littéralement bouffer par les acteurs, « Mort ou Vif » emploie chacun d'eux intelligemment sans jamais perdre de vue qu'ils ne sont là que pour illustrer un scénario passionnant.

Scénario qui allie habilement noirceur, cynisme (rien que dans le titre original, « The Quick and the Dead »...) et humour bien placé.

J'entends d'ici les railleries :

« Sharon Stone, la sex symbol des années 90 (depuis le sulfureux « Basic Instinct ») dans un western ?

Elle doit sûrement jouer l'habituelle prostituée au grand coeur qui a des vues sur le héros, qui lui doit probablement être incarné par Russel Crowe... »

Et bien je dis : faux, faux et archi faux !

D'abord en 95, Russel Crowe n'est pas encore Mister Gladiator et n'est qu'un acteur relégué au second plan parmi tant d'autres. S'il est déjà cette statue grecque surmontée de deux yeux profonds et mélancoliques, il a ici un rôle à contre emploi, à savoir qu'il ne joue pas les héros virils mais un prêtre dépressif en quête de rédemption (d'où le nom de la ville ?) qui passe son temps à être enchaîné et battu et qui ne se relèvera pour de bon que lors du dernier acte.

Ensuite, aussi étrange que cela puisse paraître, Sharon Stone est bien le personnage principal du film. Oui, Raimi change carrément les fondements du western en faisant du héros une héroine.

Dans le film la comédienne est admirable.

Loin de baser son interprétation sur ses formes évocatrices, elle réussit à incarner son personnage avec force et crédibilité. Elle se fond dans la peau du personnage et exprime avec sincérité chaque syllabe qu'elle prononce. Une grande actrice, assurément.

Fidèle à lui même, Gene Hackman (« French Connection », « Ennemi d'Etat », « USS Alabama ») réalise lui aussi une performance exemplaire dans le rôle de Herod.

A la fois sévère et cruel, il nous fait ressentir toute la perversité latente du personnage et au fur à mesure que l'on en apprend davantage sur le personnage de Sharon Stone, on en vient à le détester de plus en plus.

Un simple rôle de méchant mais joué par un acteur hautement charismatique.

Enfin, Di Caprio (« Titanic », « Gangs of New York ») prouve une fois de plus que, bien dirigé, il peut s'avérer un acteur épatant. C'est ce qu'il fait ici en jouant un jeune coq arrogant mais inexpérimenté qui finira par mordre la poussière par excès de confiance en lui...

Les acteurs sont tous excellents et, à l'image de la mise en scène, rien n'est laissé au hasard dans le casting : les acteurs sont tous choisis avec parcimonie, jusque dans les rôles de moindre importance.

De ce fait on croisera, même pour un bref instant, d'autres comédiens talentueux comme Gary Sinise (« Snake Eyes », « Forrest Gump ») ou Lance Henriksen (« Aliens », « Aux Frontières de l'Aube »).

En changeant complètement de registre après le succès mérité des « Evil Dead », Sam Raimi réalise un western hors du commun et subit les foudres du public et de la presse.

Critiqué pour sa mise en scène débridée et espéré par le public comme un nouveau film d'horreur trash, « Mort ou Vif » est considéré comme le vilain petit canard pondu par le réalisateur. Est-il mauvais pour autant?

La réponse est simple : NON!

Non seulement la mise en scène tant critiquée fait partie intégrante du style du réalisateur et instaure au film une ambiance visuelle unique mais il bénéficie en plus d'un casting de rêve et d'un scénario qui reprend à la fois les codes spécifiques du western pour mieux les transgresser.

Avec le recul, « Mort ou Vif » reste probablement l'un des meilleurs westerns modernes et mérite assurément d'être reconnu à sa juste valeur.

Note : ***

.jpg)